全国高校教师数智教育创新大赛是面向高等教育领域的重要赛事,旨在推动人工智能、大数据、虚拟现实等新一代信息技术与教育教学深度融合,发掘和推广具有前瞻性、实用性的数智教育创新成果。

赛事由武汉大学举办,大赛以“创新引领,智驭未来—深化数智教育教学实践,领航数智创新人才培养”为主题,旨在为高校师生搭建一个开放共享、交流互鉴、合作共赢的开放式平台,推动数智教育与数智技术深度融合,培养学生的创新意识和实践能力。

课程《数字媒体技术3》围绕智能交互艺术的核心目标,致力于培养学生在新兴数字媒介环境中的创新能力、技术整合能力和文化创意表达能力。

《数字媒体技术3》课程面向数字媒体艺术专业本科生,旨在培养学生在数字互动艺术领域的技术应用能力,提升其在多模态交互空间中的创意设计能力。课程围绕计算机视觉、交互设计、实时数据可视化等核心内容,结合前沿的数智技术手段,构建理论与实践相结合的教学体系。

本课程结构由三个阶段组成:(1)基础知识与技能培养:介绍Processing和Arduino的基本语法、程序逻辑及数据处理方法,使学生掌握核心编程能力和视觉生成逻辑;(2)案例解析与创意实践:通过分析国内外优秀数字艺术案例,引导学生结合自身创意进行小规模项目实践,如数据驱动的实时互动装置、生成艺术设计等;(3)综合应用与创新设计:结合多模态感知技术,鼓励学生运用传感器、人工智能等技术进行沉浸式交互空间设计,最终完成一个具有创新性和实践价值的互动媒体作品。

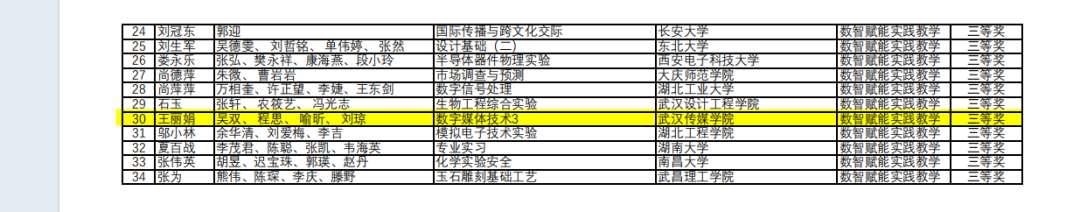

获奖团队简介

王丽娟:讲师;课程主授老师,负责课程搭建与数字化升级。

吴双:讲师;课程授课老师,负责优化课程方案设计,与知识图谱搭建。

程思:讲师;负责建模技术指导,线上课程搭建。

喻昕:副教授;负责校企联络对接,数字人技术指导。

刘琼:教授;负责审核授课框架与执行。

教师面对面

问题一:数字媒体艺术强调技术与艺术的融合,但在教学中常面临“工具依赖”与“创意弱化”的矛盾。您如何平衡技术应用与艺术表达的关系?

本课程主要面向数字媒体艺术专业的大三学生,他们已具备一定的视觉传达、编程基础和创意设计能力,但在跨学科应用、互动体验设计、文化主题表达等方面仍存在较大提升空间。从整体情况来看,学生具备较强的视觉表达能力,但在数据可视化、交互体验设计、物理计算等方面较为薄弱。此外,学生对AIGC(人工智能生成内容)、XR(扩展现实)、实时数据可视化等新技术兴趣浓厚,但缺乏系统性的学习路径和实际应用的机会。

针对这一现状,课程设计采用案例分析、理论讲授、实践训练相结合的方式,通过构建“理论—案例—实验—项目”的递进式学习路径,使学生逐步掌握交互艺术设计的方法论和技术工具。同时,通过多学科交叉教学,邀请计算机、人工智能、艺术设计等领域的专家开展专题讲座,使学生对不同技术在艺术创作中的应用有更深入的理解。

在学习动机方面,部分学生习惯于传统的视觉设计方法,对编程和交互技术的学习可能存在一定的畏难情绪。因此,课程通过游戏化编程训练、可视化编程界面引导、低门槛的交互实验等方式降低学生的学习焦虑,使其能够更自然地过渡到复杂的交互艺术创作。让学生在实践中学会如何将不同领域的知识融合起来,更好地平衡技术应用与艺术表达。

问题二:团队如何通过“虚实结合”的教学设计,避免数字技术的过度沉浸导致艺术感知维度窄化?例如是否引入3D打印、物理交互装置等反向衔接技术?

团队在“虚实结合”的教学设计中,课程采用Kinect、Leap Motion、Arduino等感知设备,依托实践平台,帮助学生掌握手势识别、触觉反馈等交互方式。例如,学生可以结合Arduino开发多感官互动装置,或利用Kinect进行体感艺术创作,使作品能够与观众形成更直接的互动。在沉浸式体验和虚拟展示方面,课程采用WebXR、Unity XR、和VRChat等工具,以支持线上展览、虚拟空间构建和交互式数字体验。例如,学生可以使用建模技术与TD构建一个沉浸式虚拟展厅,使观众能够在VR环境中自由探索作品。虚拟仿真实践平台,元界漫游数字人体验。满足学生个性需求。

问题三:您的教学理念是什么?

作为一名数字媒体艺术专业的教师,我的教学理念是“以智能数字化为核心,培养跨学科创新型人才”。在当今科技飞速发展的时代,数字媒体艺术已经与人工智能、大数据、虚拟现实等前沿技术深度融合。因此,我的教学目标是让学生掌握智能数字化技术的同时,培养他们的艺术创造力和跨学科思维。

首先,授课中强调“技术赋能艺术”的理念。在课程设计中,智能数字化课程占据重要地位。例如,让学生了解如何利用AI生成图像、辅助processing编程技术,学生能够熟练运用智能技术,将其作为艺术表达的有力工具。

其次,授课中倡导“项目制教学”的方法。智能数字化技术的快速发展要求学生不断实践。我会组织学生参与虚拟项目,如沉浸式虚拟展陈空间,通过这些项目,学生能够将理论知识应用于实际场景,同时锻炼创新能力。

最后,鼓励学生保持“创新与批判性思维”。在智能数字化时代,技术更新换代迅速,艺术形式也在不断演变。我会引导学生关注行业前沿动态,培养他们的创新意识和批判性思维。 通过智慧课程的构建,本课程也推动了实践教学的智能化转型,为数字媒体艺术教育提供了前沿示范,培养出具备数智技术素养和创新能力的复合型人才。

以赛促教:深化教学数字化转型

这是我院在数智教育领域首次斩获国家级赛事奖项,标志着其在教学数字化转型中迈出重要一步。此次获奖是武汉传媒学院设计学院推进学科建设的阶段性成果。"数智化不是简单的技术叠加,而是教育范式的根本变革。学院将继续加大政策支持力度,构建"技术赋能、交叉融合、个性发展"的新型人才培养体系。